新宿を歩いていると…。

新宿眼科画廊、なんていうお名前のギャラリーがあり。

新宿眼科画廊

https://www.gankagarou.com/

その地下には、劇場があった。

ほう、「ワーニャおじさん」。

大迫茂生の回…ほう…この人(イラスト)の顔、どこかで見たことあるな…。

階段を降りて入場してみると地下劇場。

密閉された、広くはないが、濃密な演劇空間。

『ワーニャおじさん』

「ワーニャ伯父さん」の改作。

だいたい、ロシアの文学を日本風にすることには、厳密な部分で無理が出てくる可能性が高いと思っていた。

「ワーニャ伯父さん」の原作はチェーホフ。

チェーホフの戯曲。

初演は1899年。

1899年と言えば日本では明治32年。

明治32年と言えば、東京と大阪の間に電話が開通した年。

なんと「勝海舟が死んだ年」でもある。

「ワーニャ伯父さん」の副題は「田園生活の情景」。

19世紀末のロシアの農村と、現代の日本の田舎には、やっぱり比ぶべくもない隔たりがある。

そんなの、どうしようもないけれど。

ドストエフスキーの作品だと(チェーホフよりだいぶ先輩だけれど)『罪と罰』とか『カラマーゾフの兄弟』とか、とにかくインテリだけど貧窮していて文化的にも経済的にも退廃と怠惰と不潔がぐずぐずと渦を巻いているような、薄汚い暮らしがベースというか現実が背景にはあって、言葉たくみにたいそうなゴタクがどんどん並ぶけれどもなんだか読んでるだけで陰鬱さがこみ上げてくるような、そんな昔のロシアの暗さが、イメージ・前提として存在する。

そしてさらに、愚直なまでに当然とされる「神への帰依」があった。

ソビエト連邦に弾圧される前の時代ではロシア正教はとうぜん大きな力を持っていたし、19世紀末ならば「社稷を守る」というような意識も、庶民には、今よりはるかに高かったろうと思われる。

田舎での暮らしは都会と違って、どこの国でもたぶんのんびりと牧歌的でゆっくりと時間が流れる素敵なもの…という憧れを持っている人も多いけれど、実際は田舎は都会より窮屈で暗鬱で、特に人間関係において監視社会的な側面もある。それにとにかく店がない。

田舎者は都会に憧れ(だから都会に人口が集中する)、都会者はないものねだりで田舎に憧れる(意外に移住したりはそんなにしないけど)。

都会にあるとするならば「失望」だけど、田舎にあるとするならば「絶望」だ。

失望も絶望も、主に若者に訪れる。

「都会の失望」とは、「こんなにきらびやかで豊かでおしゃれで最先端な街並みやサービスの多くが、自分には実は関係ないものだとわかる」ことから生まれてくる。それがいつしかわかってきて、じわじわ「なんなんだここは…」という気持ちになってくる。

「田舎の絶望」とは、「ここでは何も生まれず生み出せず、1,000年も前の人らと同じような暮らしとライフデザインに沿って生きていく。いわば先祖代々のコピーとして人生が終わる。それが正義。それのみが正義。子供の頃に周りから聞いた範疇を、超えたことなど起こりようもないし起こせない。いや起こせるんだけどそれってどうせ無理でしょお店もないし」みたいなところから醸成される。それがいつしかわかってきて、じわじわ「なんなんだここは…」という気持ちになってくる。

そんな「失望」と「絶望」を感じるから、都会暮らしと田舎暮らしをしたい人らはお互いに憧れ続けるし、そんな「失望」と「絶望」を感じずに、または上手に折り合いをつけられるから、お互いの場所での暮らしが実際には続いていく。

19世紀末のロシアと、今の日本と。

舞台化するのにスケールや時代背景が違う、なんていうのは当たり前で、そこをどう換骨奪胎するか、というのがやりがいあるテーマというか、いじり倒すモチーフそのものだったりもするのだろうけれど(換骨奪胎はなんだか悪い意味で使われているような感じがあるけれど、本当はとても良い意味です。すごい!っていう意味)、今の日本に置き換えるとしたら、やはり教授は介護される老人になり(老害とも言ってしまえるか)、その教授はポストモダニズムの信奉者であったりして、それに振り回される家族・親類、って実は、被介護者がインテリじゃなくても日本中に、ああ、めちゃくちゃある話だなぁ…と思えてくる。

どこを抽出してどこを切り落とすのか。

自分の人生は、実は自分による選択肢の結果だ。

だけどやっぱり人生について…と問われると、「この土地に生まれたくて生まれたわけではない」や「この親の元に生まれようと思って生まれたわけではない」「こんな感じの容姿に」とか「こんな性格に」とか、いろいろ言いたくなる。

「性格」については、この記事に書いているのでいずれご一読を。

いろいろ言いたくなるのだ、条件としての「自分以外のこと」を。

だけど、だけど、それらを「自分で変えられるもの」と「自分ではどうしようもないこと」にまず、具体的に区別することがとても重要になってくる。もう、生まれてしまった自分を、「なぜここに生まれてしまったの!?」と悩み続けても、答えは出ない。というか答えなんかない。なので、それはそもそも問いですらない。

自分より先に生まれていた親戚のおっさんやオバハンを、親を含めて「あの人最悪!」と毎分毎秒、家系図を指でたどって毒づいたとしても、血縁は消せない。

何を変えるのか

「変えられる」というのは、必ずしも「良くする」こととは限らない。

たとえばいつも履いていたスニーカーの色を変えて、新しいものを揃えてみたりすること。

色を変えること自体には良いも悪いもない。

黒色と赤色に、優劣はない。

だけどそれを「変えること」じたいに効果がある。

自分の自由意志に基づいて変えた、というところが重要だ。

生きていく上で、「つらい」「しんどい」「苦しい」と思うことはたくさんあるだろう。

そこで考えてみるべきは、その「つらい」「しんどい」「苦しい」というラベルは、いったい誰が、貼っつけたものなんだ!?ということだ。

自分でそれを決めて、「これはつらい」「これはしんどい」と自分で名付けて回っているのならば、それは「引越しの準備」が始まっていると考えても良い。あとは「不要」と大きく書いて、処分すればよい。

自分でつけた「しんどいラベル」を貼った箱を、いつまでも部屋に置いておくから場所をとる。つまづいてコケる。邪魔だと睨(にら)むことになる。誰かに愚痴を言いはじめる。

何を恥じることがあろう、嫌なものなら、あっさり捨てればいいのだ。

いつの間にか自分の生活の一部や大部分に、「苦しい」という文字が出ている(テレビ番組のテロップみたいに右隅に「ザ・苦しい人生」と文字が出続けている感じ)ならば、それはもしかすると「自分は画面の中にいる悲劇のヒロインなのです、誰か、見て!ちょっとほら、なぐさめてよ!」と、ナルシシズムに沈んでいるだけなのかもしれない。

つまり「スネている」んじゃないだろうか。

50歳を超えたおっさんが、愚痴と、誹謗と、ネット情報とを駆使して周りを不快にさせる。

これって、よく見る気がする。自分だって、常に危うい。

「頭が良い」と言われている人ほど複雑で、難解で、孤高を気取って周りをケムに巻きながら実は嫌われてる、そんな図式がよくある気がする。

周りがバカに見え、現状が茶番に見え、なのに俗な他人の行動には傷つけられ、世間の常識と自身との乖離は見下す態度をとることでしか正常を保てない。

どうしようもないことに対して、どうしようともしないことで起こるどうしようもない流れ。

時間が経過して、自分以外の不可抗力が起こってくれることを待っていたりもして、苦々しい顔をしながらも実はそれに流されることに、ホッとしていたりもする。

舞台「ワーニャおじさん」。

この「ワーニャおじさん」(まーちゃおじさんともいう)がすごいのは、軽快だってことだ。

セリフの歯切れが早い。

換骨奪胎(とても良い意味です)が素晴らしい。

ほんとロシアの人らってこんなグジグジした内容の芝居を見てたのかよ…と思うほどの原作を、軽快で完結でスピーディで、カラッと揚げたような感覚でまず、削ぎ落としてある。

もちろん、ロシア文学の一部にあるような「不潔さ」もない。

私が勝手に持っているロシア文学への偏見は、みごとに覆された。

はっきり言ってチェーホフより良い。

チェーホフが横にいたら「ほら、ほら、おい、この方がわかりやすいんじゃないの?書き直しなさいよ」と言ってあげたくなるような。

人生の価値が、動く時の音。

実は多くの人の人生なんて、どうっていうほどもない、大したことのない集積で出来上がってるのだ。

だけど無意識に「そんなはずはない」とか「そんなことでたまるか」みたいな無音の自己弁護機能が間断なく働いて、晴れ晴れしく思えることもあるよね〜とか、昔々の賞状のこととか引っ張り出してきて、ちんけな成功体験で失望や絶望で空きそうな穴を埋めてる。さらにそこに「他人との比較」モードも機能して、なんとか「自尊心」という麻薬を吸って保っている。

声にして、口に出すとみんなが眉をひそめるような「嫌な言葉」だって、目をそらせばそれでやり過ごせるんだけれど、実は主たる問題がいつまでも解決しないのは、「けっきょく勇気がないから」だったりもする。「わかってるけどできないんですよ〜」なんて何万回言ってたって、できるようにはならない。

わけのわからない健康食品やスピッた商品やマルチまがいに携わってる感満載の若い青年(アサダ)も、実は部分的には「良い言葉と搾取に踊らされた現代人」の皮肉になっている。

思わず役の極端さと軽妙さに笑ってしまうけれども、我々だってそこそこ根拠薄弱なおまじないみたいな商品とか、大事そうに使ってるでしょう?水素水とか?サプリとか?

ほんとに、彼を笑えるか???

この役の設定にある「おためごかしで怪しげな活動やアイテム」というのは、おそらく「真摯な個人としての、言わば内的な神との対話」との対照になっていて、だからこそ、その飄々とした姿(この人が脚本も書いてる。金子鈴幸さん。なんやねん天才やんけ)が、真剣に「なんなんだ俺の人生は」と嘆くイワン・ペトローヴィチ・ヴォイニーツキイ(まーちゃおじさんともいう)の嘆息を、際立たせることになってるんだと思う。

「うまく生きてくんスよ」vs「なんだったんだ俺の狭いこの人生の道わ!」的な構図。

若妻、後妻は、インテリの教授の「俗な行い」の象徴だ。

だからこそ、ワーニャおじさん(まーちゃおじさんともいう)を苛立たせる要因にもなっている。だけど美しいので、そちらへ引っ張られる現実(劣情ともいう)もあって、余計にワーニャおじさん(まーちゃおじさんともいう)を苛立たせるのだ。

後妻・エレナ役の石渡愛さんは、田舎に閉じ込められているように暮らす若い女性、そしておっさん(教授ってすごい年上だから!)の元に後妻(業?)として嫁いだことへの罪悪感すら感じながらも、自分の行動の責任を取る、まっとうな人を演じていました。アサダ(アーストロフ)との決別も、もう、それならわかった終わりでいいですとスッパリ諦めさせるような、快活な言動だった。わかりにくく俗的なポジションで、だけど登場する人々をかき回したり引っ張ったりもする役どころなわけで、それをすごく明瞭に、しかも悪者感も嫌味もなく表現されていて、素晴らしいなぁと思った。

あの絵のなかに、この物語はある。

それにしても舞台の両サイドには、すごい絵が飾ってあった(清水千恵里さんの作品)。

肖像と抽象の中間、みたいな、人間が生まれる前の、このイメージを持ってまず運命のすべてを決めてしまう瞬間、とかを表しているかのような、すごい絵。

なんか、どっかでもっとじーっと観る機会はないものか…終演後、そういう時間が設けられてはいた(物販とともに)んだけども、いつものように私は舞台などを見せていただくといつまでもそこにいることがとんでもなく居心地悪く感じてしまう病気なので、すぐに会場を出てしまった。

あの絵らをじーっと40分くらい観た後、同じ舞台を再度鑑賞したら、同じところが違って聴こえてくるのかもしれない。それくらい、この舞台にとって、重要な意味を持つ絵だ、と思った。そそくさと会場を出てしまう病気であることが悔やまれる。

そういえば…

そういえば、この舞台、久保山智夏さんも出てたなぁ。

久保山智夏さんのTwitterアカウント

https://twitter.com/goldrose4221

ソウコ役。

介護を受けてるインテリ教授の、先妻との間にできた娘。

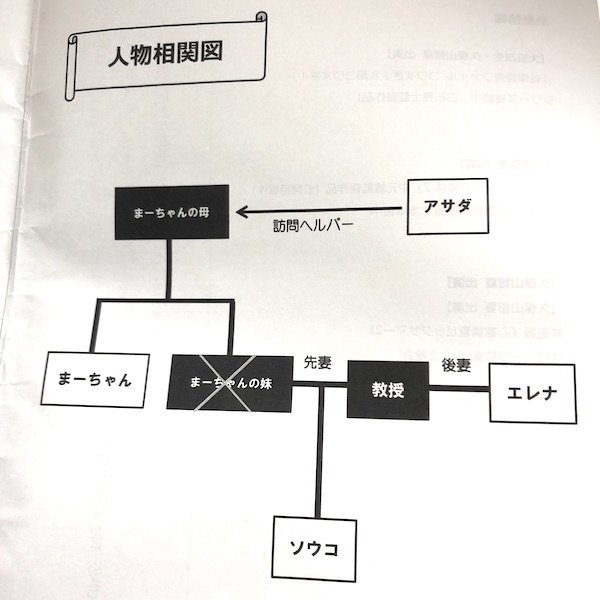

わかりやすい相関図を、パンフレットにつけてくれてる親切さ。

人物の関係性ってけっこうややこしい。

ワーニャおじさん(伯父さん。まーちゃおじさんともいう)というタイトルからわかる通り、あの主役(イワン・ペトローヴィチ・ヴォイニーツキイ。大迫茂生さん)を、「伯父さん」と呼べる立場の人は実は、ソウコ(ソフィア・アレクランドロヴナ)だけなのである。

つまりこの物語の、大きな意味での主観は、彼女にあると言ってもいい。

狭い舞台(設定)の中で、入れ替わる主観と主張が飛び交うので、誰しもに人生の機微を感じ取ることのできる時間ではあるものの、去っていく教授と若妻、さらに去っていく訪問ヘルパー、そのあと、残ることで人生の意味を築き直そうとするおじさん、そしてソウコ。

その意味づけを、この艱難を、この辛苦を、神との出会いすら夢見ながら耐えようと言うソウコ。

その暮らしと現状の、どこから、彼女の希望は湧いて出てくるのだろう。

なぜ彼女は、失望と絶望の両方を想像するしかないラストで、未来への明るさを目の間に広げることができるのだろう。

もしかして、まったくの暗闇から、ぼうと光る石を拾うような、そんな方法を、この劇は示してくれているのかもしれない。

昔の、愚昧な田舎でそれを見出すには、キリスト教にすがるしかなかった。

現代の日本でそれをやるには、何によりかかれば、なし得るのだろうか。