地域によって違うと思うんですが、不思議な表現というか謎の区分け、というか。

年々、その疑問は深まるばかりです。

「燃えるゴミ」って、なんなんですか。

燃えるか燃えないかなんて、燃やしてみないとわからないじゃないですか。

「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「資源ゴミ」という言い方もありますね。

秋田市では「家庭ごみ」「資源化物」「水銀含有ごみ」に分けてある。そういう自治体も多いんですかね。

家庭ゴミって言われても…(だいたいわかるけど)、例えばトイレットペーパーの芯は「資源化物」ジャンルの「古紙」に当たると書いてあります。

ごみの分け方と出し方

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006071/1010211/1006211.html

う〜ん、トイレットペーパーの芯って、「家庭ゴミ」じゃないんですか…。

いえ、今回は秋田市のことを言いたいんじゃなくて(たまたま検索し得てサイトを見せていただいただけなので)、「燃える」と「燃やす」って、それってどういう区別?という部分に、割とずっと引っかかってるんです。

これらの語句って、「省略されてる」んですよね、基本的に。

「燃えるゴミ」って「火をつけたら炎をあげて燃えるごみ」っていう意味、じゃないですか?普通に考えて。

「燃える」の反対は「燃えない」はですよね。「燃えないゴミ」は「火をつけようとしても燃えないゴミ」でしょう?

もちろん「勝手に燃えるゴミ」「勝手には燃えないゴミ」ということでもない。

では「燃やすゴミ」は?

「燃やす」っていうのは、誰かいますよね「燃やそうとする人」が。

「燃える」は状態を表していますが、「燃やす」には意図がある。

人間の、かたくななまでの意思がある。俺は、これを燃やすんだ。そして、あれは「燃やさない」んだ。それが市長であるか市民であるか、焼却場のおっさんであるかはわかりません。でも万物の霊長と嘯(うそぶ)く、我々の、ホモ・サピエンスとしての矜持すら感じますよね。

我ら、火を使いこなして地球を支配した者ぞ、という。

ということは「燃やすゴミ」は「燃やしたいゴミ」なんですよ。

「燃やさないゴミ」は本当は「燃やしたくないゴミ」。となると「なんで燃やしたいの?」「どうして燃やしたくないの?」という理由が重要になる。

と、その前に。

「燃えるごみ」には、違う省略が隠れているという考え方もありますね。

すなわち「◯℃で燃えるゴミ」「℃では燃えないゴミ」というやつ。

これって、それこそ自治体の、焼却炉の性能によるでしょう。どう考えても「昔に比べて焼却温度が低くなっていってる」ということは考えられないので、時代が進むにつれ、燃える(燃やせる)温度は高くなっていってるはずです。

東埼玉資源環境組合のサイトにある、「教えて!環境博士:第一工場ごみ処理施設のこと」には

ごみを燃やす温度は何度ぐらいあるの?

Answer

却炉内の温度は、850度から最高で1000度にもなるんじゃ。

そのため、体に有害なダイオキシンもでにくくなって安全になるんじゃ。

と書いてありました。

ダイオキシンは約1300℃でほとんどなくなるんだそうで、やっぱりたいていのゴミは、焼却温度が高ければ限りなく無害化される、ということですね。

ちなみに私の住まう地域では、「可燃」と「不燃」に分別しないといけません。

例えばガラス瓶は「不燃」です。

ガラスも含有している物質によって色々あるのでしょうが、普通のガラスはだいたい1000℃以内で溶ける。ガラスの場合「燃える」という表現(現象)ではないのでしょうが、どうせ焼却炉で1000℃越えの温度になるなら、この「可燃」と「不燃」って、分ける意味、ないんじゃないんでしょうか。それとも収集の日に合わせて、焼却炉の設定温度を変えてるんでしょうか。

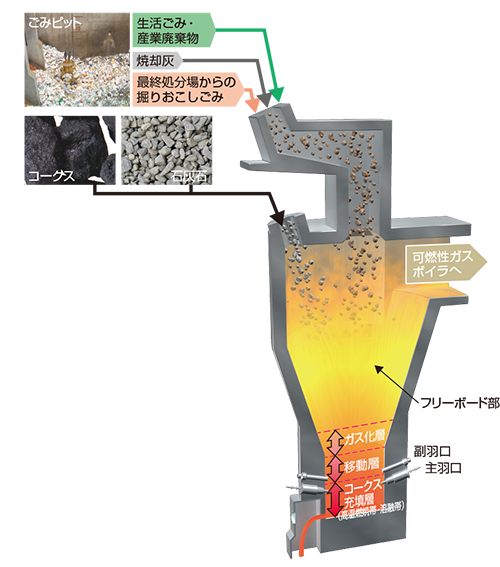

世田谷区の清掃工場にある焼却炉は炉形式を「連続運転式ガス化溶融炉」というんだそうです。

これは

ゴミとともにコークスと石灰石を用いて、高温でガス化・溶融することにより、ごみをスラグ・メタルといった有効利用可能な資源に変えるシステム

なんだそうです。

※JFEエンジニアリング株式会社のサイトより

JFEシャフト炉式高温ガス化溶融プラント

http://www.jfe-eng.co.jp/products/environment/urban_environment/urb04.html

このJFEのガス化溶融炉は、上に出てきた東埼玉資源環境組合の、第二工場で採用されているそうです(世田谷区は違うみたい)。

で、ここには

1600℃以上の高温部を通過することにより、医療系廃棄物等の有害ごみも安全に処理することができます。

と書いてありました。

ほら、やっぱりこの方式、1600℃以上出るんじゃないですか。

鉄の融点はだいたい1500℃だそうなので、もう家庭で出るものはたいがいいける気がする。

つまり「燃やせるゴミ」なんですよ、ほぼすべてが。

というかごみって、焼却温度を高くしていって、なるべく多くのものを燃やした方が、絶対、効率もよいし環境にもよいでしょう。

燃やさずに埋め立てに使う、方が環境を破壊してる。

資源にならないのなら、燃やして、燃やしたものを再利用する方が良いですよね。

さっきの「スラグ」や「メタル」に変化されば、建築資材とか銅製品とかになる。

一番やっかいなのはペットボトルですよね。うまく潰すにしても、昨今はお水も2リットルとか買ってこないといけない時代ですし、なんだか飲んだ後は潰さないと空気を保管してるみたいですし、それでもゴミ袋はいびつに満タンになっていく…。

実はペットボトルは、リサイクルしようとする方がお金がかかって効率が悪い、というのを聞いたことないですか。もしそうなら、一緒に燃やした方が良いと思うんですよ。

でも、ほんとに一番やっかいだなと思ってるのは。

「ラベル」です、ペットボトルのラベル。

あれ、どう考えても「うまくはがせるように」工夫、されてませんよね。

わざとか!?っていうくらいに、はがしにくいようになってる。

というか、あれをはがさないと分別したことにならない、って一体なんなんだ!?と毎日憤慨していますw

なんであんなビニールを、今さらはがさないといけないんだ、と思いません?だって缶ビール缶ジュースは、そのままリサイクル、できるってことになってるじゃないですか。

環境効率の方じゃなくて、そこが不可解なんですよ。

なんで、ペットボトルと同じ素材でラベルも作れないんだろうと。

透明度が落ちる、ってことなのかなとも思いますが、じゃあもっと、「キョンシーのお札」みたいなラベルにして欲しい。

ピッ、とはがせる感じに。

さて。そろそろ終わります。

結局ほとんどが、「ほんとは燃やしたいゴミ」なんですよね。

そう思うと、「リサイクル」という決め事が、逆に流通や循環を阻害してないか、と思わざるを得なくなってきます。

「リサイクル」を成立させるために、猛烈な技術革新で制度を高め温度を高めてきた焼却炉が、いわば「無駄な高温を出す機械」になっちゃってないか、憂うところです。

家庭ゴミと事業ゴミも、同じ焼却炉で燃やすんなら分別ルールは同じでいいはずなんですが、事業ごみの方が厳格な地域もあるとか。

焼却炉は、老朽化してきたからっておいそれと新調できませんよ、何百億とかかかるんだろうし。

さっきのJFEの「高温ガス化溶直接溶融炉」はカタログがありましたが、さすがにプライスは書いてませんねwww

高温ガス化溶直接溶融炉

ー溶けよ!再生(いか)せよ!ーhttp://www.jfe-eng.co.jp/products/environment/pdf/CA3038.pdf

そうだ、「燃えるゴミ」とか「燃やさないゴミ」とか言ってないで、「溶けよ!ゴミ!」とか「再生(いか)せよ!ゴミ!」という分別方法、いいかもしれませんね。つまり自治体の焼却炉の温度をまず、住民に大々的に告知して。ごみ収集車にも「わが区の炉は1600℃ぞ」と大きく書いておく。

そうすれば「これは溶ける、から…」「でもこれは再生(いか)す、から…」と、明示的にわかりやすくなる。

ごみって、出すときには妙に無責任になってしまうものです。

だからこそ「しっかり燃えろ、溶けろよ!」とわかりたい。

そう思いました。

お付き合いいただいて、ありがとうございます( ̄∀ ̄)