旅の途中

キツネに騙される、誑(たぶら)かされるという伝承は、アジアを中心に広く知れ渡っている。

キツネに騙されるエピソードには「他人が騙されている姿を見ているつもりが、騙されているのは実は自分」というパターンもよくある。

「まんじゅうこわい」にも出てくる。

罠にかけて捕まえたキツネが「人が騙されるところを見せてやるから助けてくれ」と懇願し、目の前で綺麗な女性に化けた。その姿で道ゆくスケベな男を引っ掛け、小屋に連れ込んで痴態を見せるからその様子を覗け、と言う。キツネが人を化かすところを見せるなどというのは珍しいことで、命を助けてくれたお礼だと。珍しさといやらしさと好奇心で、小屋の壁の節穴から覗いてみると真っ暗で、妙な匂いがぷぅんとし、バサっと頭にかかるものがある。何度かそれを繰り返しているうちに後ろからバンと叩かれ気がついた、覗いていたのは馬の尻の穴だった…。バサっと頭にかかっていたのは尻尾だったのだ。もう少しで蹴り飛ばされてしまうところで、命すら危うかった。

というエピソード。

いつの間にか騙されていた…というのはキツネによくある騙しの描写で、これは「キツネは狡猾」というイメージを表している。

七度も?

七度狐(しちどぎつね)はその名の通り、「一度徒(あだ)なされたら七度騙す」とされる悪名高いキツネだ。

「東の旅」、つまり大阪から伊勢参りをするというシリーズ(?)の中で描かれる、旅人がしっかり騙されまくる噺。

170kmを超える道のり。

大阪から深江、暗峠(くらがりとうげ)を越えて奈良を経て伊賀へ至り、そして伊勢へ至るのがよくあるコースだった。

この暗峠、今でさえ大変な傾斜・勾配で、私も一度、自動車で超えたことがあるがもう二度と通りたくない。浅はかな軽い気持ちで通るものではない。たくさんの人たちが徒歩・バイク・自転車で軽率なチャレンジしているが、「大したことないねえ」などと言っている人はただの1人もいない。

生活道路でもあるが、とんでもない峠道だ。

これを超えるのは大変すぎる。

旅の序盤でスタミナが死んでしまうということで、大阪から一旦京都へ出て、そこから南下して奈良へ至るというコースもあったらしい。

伊勢神宮からの帰りはさらに物見遊山を兼ねるので、伊勢→京都という道程は人気だったようだ。

京都からは伏見あたりから船で寝ながら大阪へ帰れる。

その途上の滋賀県・大津も旅人が多く立ち寄る場所で、そこから始まる噺はかなり特異だ。

大阪から西回りで江戸に向かう廻船航路を使うというコースもあったようだ。

紀伊半島をぐるっと回って伊勢で下船するというものだが、それに乗せてもらうというのは普通ではないし、やはりかなり高価だっただろう。尾張や三河方面からは、漁船に幟を立てて伊勢参りに来る人たちがかなりいたらしい。

一般庶民は参詣というよりは旅の楽しみとして、徒歩を選ぶことの方が一般的だった。

1、大きな川だと認識して服を脱いで入って行ったが麦畑だった

2、夜道に迷わされた

3、山寺かと思ったら違った

4、尼さんが出てきた

5、「ベチョタレ雑炊」

6、村人が夜中に大勢やってきた

7、死んだはずの婆さんが生き返った

8、伊勢音頭を唄わされて踊らされた

9、捕まえて尾が抜けたと思ったら大根だった

軽く7回を超えている気がする。

忘れてしまいそうになるが、「七度狐」に出てくるように、キツネと人間は、ものすごくナチュラルに「交渉」しているのがまず、おかしい。

わりと簡単に、意思の疎通が出来ている。

これは、「天神山」という噺も同じだ。

罠にかかったキツネが「懇願」し、「解放」を願う。

願いも許諾も、スムースに行われる。

完全に人とキツネが、お互いの意思を理解している。

みんな大好き陰陽師・安倍晴明の母はキツネだったという。

歌舞伎『しのだづま』で、やはり助けたキツネが恩返しに安倍保名(あべのやすな)の妻となり安倍晴明出生となる…というファンタジーなのだが、やはり日常的に見かけて、狡猾で意思の疎通がある程度できる(ように見える)キツネは、日本人にとってかなり身近な存在だったのだろう。犬やスズメではこうはいかない。何か神秘性を有している。

人間たちは、失われた自然・進歩した経済・都会化した生活の中で、キツネたちとの意思の疎通の機会を失ってゆく。

北海道のキタキツネが有名だが、現在、本州におけるアカギツネ(ホンドギツネ)を見かけることはまずない。

そうとう山間部へ入っていかないと目撃できなさそうだ。

タヌキの目撃例と比べると、10分の1にも満たないのではないだろうか。

どうやら個体数も増えてはおらず、当然のように減っているように感じる。

環境省

キツネの2000年代調査との比較分布図(5kmメッシュ)

https://www.env.go.jp/content/000077292.pdf

森や林とともに里山も失われたから、人はキツネに騙されなくなったのか。

宗教的な観念が減衰し、科学を信奉する生活に慣れたから、人はキツネに騙されなくなったのか。

恵みを得られるのは自然ではなく労働だという様式に生活が変化したから、人はキツネに騙されなくなったのか。

戦後の変化とは

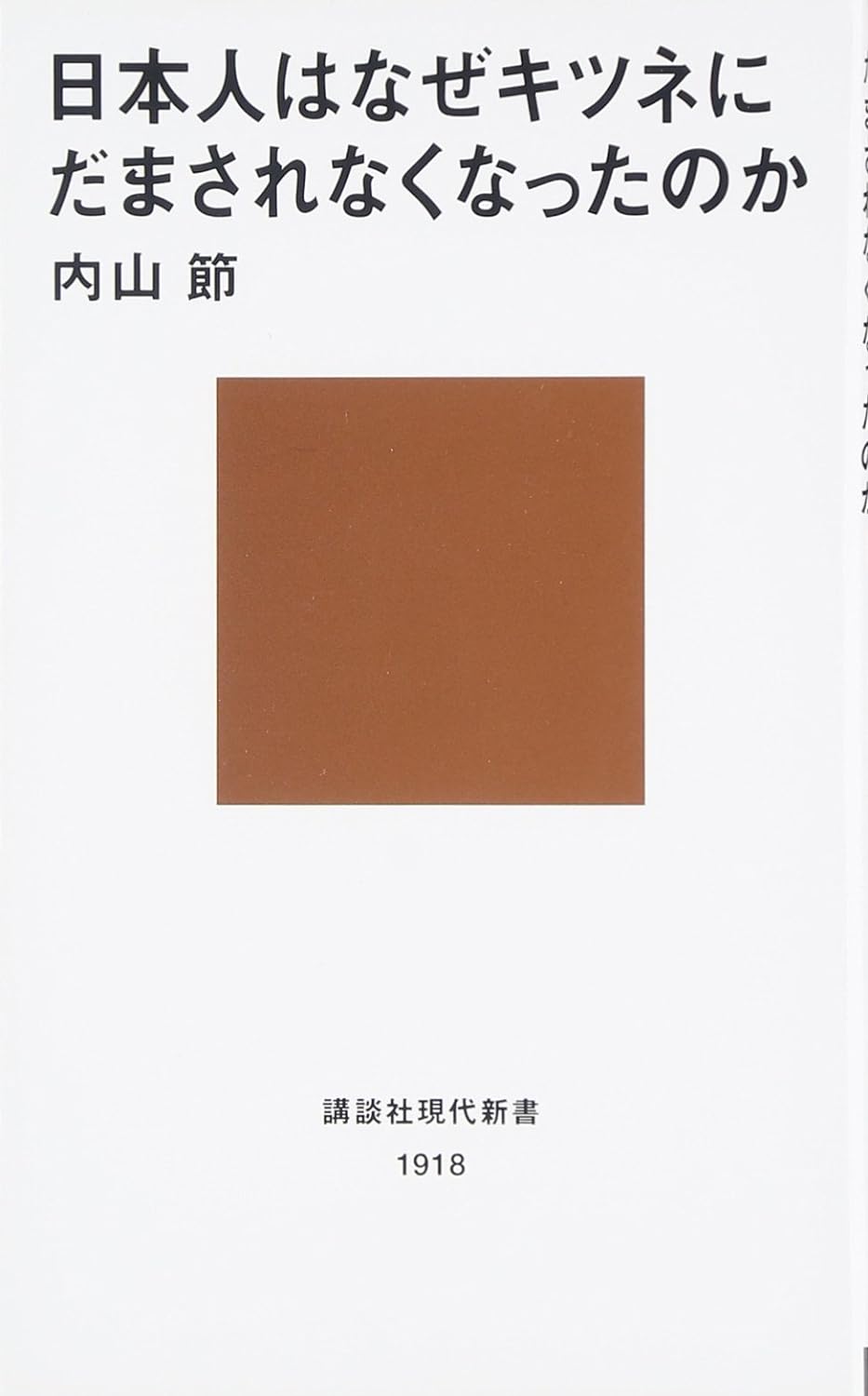

上掲の書「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」では、人間がキツネに騙されるエピソードがピタッと現れなくなるのは、1965年以降だとしている。それまでは「キツネに騙される」ことは具体例として村人で共有することであり、明治初頭には「村人は騙されるが外国人は騙されなかった」と記録されているのに、である。

「キツネに騙された」は落語に表れているように、人に積極的に話せるおもしろエピソードであるとともに、そう恥でもなく、皆が同じように共感できる状態を招来していたように思える。そこには「共同体・仲間意識」が強力に存在するように思える。

戦後、GHQから要請で「大麻取締法」と「麻薬取締法」が制定された。

終戦から3年後、占領下の1948年のことである。

マリファナの原料であるインド大麻と、古来より日本で自生・栽培されてきた大麻(繊維として利用)とは区別されるべきという日本側の見解は却下され、「あへん、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、マリファナ(カンナビス・サティバ・エル)、それらの種子と草木、いかなる形であれそれらから派生したあらゆる薬物、あらゆる化合物あるいは製剤を含むものが麻薬」であるという定義の下、民間人に逮捕者まで出てしまう。

厳格な規制だけでは大麻(という植物)が滅んでしまうという懸念から、日本政府はGHQと折衝を重ねて「繊維の採取を目的とする大麻の栽培」が守られることになった。

栽培を免許制とし、全面的な禁止・種の絶滅は回避されたのだ。

しかし23,902人いた免許取得者は、1964年には7,042人に、その10年後の1974年には1,378人にまで減ってしまう。

高度成長期に入り、化学繊維が生活に浸透し始め、日本の大麻の本来の利用目的だった「繊維」としての需要が急激になくなっていったのである。

折しも、ベトナム戦争が始まったのが1964年ごろ。

アメリカ本土ではベトナム戦争に反対する勢力がヒッピー文化として盛り上がり、その中で「マリファナ喫煙の流行」は世界的に有名になった。ベトナムからの帰還兵たちは、凄惨な戦場でのトラウマから逃避すべく麻薬に手を出し、中毒者の激増はアメリカの社会問題となっていた。

その影響は日本にも及び、「大麻=マリファナ=違法」というイメージの固定に繋がった。

それに従い、本来は植物(繊維利用目的)としての大麻栽培の保護を目的として制定されたはずの「大麻取締法」が、いつの間にやら「違法なラリパッパ薬物」を取り締まるための法律としてのみ、機能・認識されるようになってしまったのだ。

科学や文明が発達し、自然が減少し、「キツネに騙された」と自己申告していた人たちがふっつりといなくなるのが、先述の通り1960年〜1970年ごろだと考えると、大麻が規制され、世間的に大麻が麻薬のイメージのみで語られるようになった時期と、ピッタリ一致する。

日本で栽培されていた大麻は「麻」という布地を作るための、繊維としての利用だったはずだが、「キツネに騙された」という現象の描写は、何やら「酩酊・意識混濁・ほろ酔い・勘違い・記憶障害」など、なんらかの薬物的な作用をきたしているようにしか思えない。

江戸時代のはじめ、藤林左武次保武(ふじばやしさむじやすたけ)が書いた「萬川集海(まんせんしゅうかい」には、大麻の葉を乾燥させて粉にした「阿呆薬」なるものの製法が記載されており。食事などに混ぜて薄茶3服ほど摂取させると「気が抜けてうつけになる」とされている。(wikipediaより)。

やはり繊維としての利用法以外を、一般民衆はみんな知っていたと言えるのではないか。

副産物として、実は「そういうこと」と秘匿できる遊びとして、みんな使っていたのではないか。

日本では規制され、本格的に摘発されるようになってしまった「大麻」。

「キツネに騙される」とは、「大麻を吸ってた」の隠語だった可能性は、ないだろうか。

厚生労働省

「大麻栽培でまちおこし!?」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/pamphlet.pdf

大麻の使用、思考や計画能力に影響か 米研究

https://www.cnn.co.jp/fringe/35183323.html