こないだ古代エジプトのことについて扱った特番を観た。

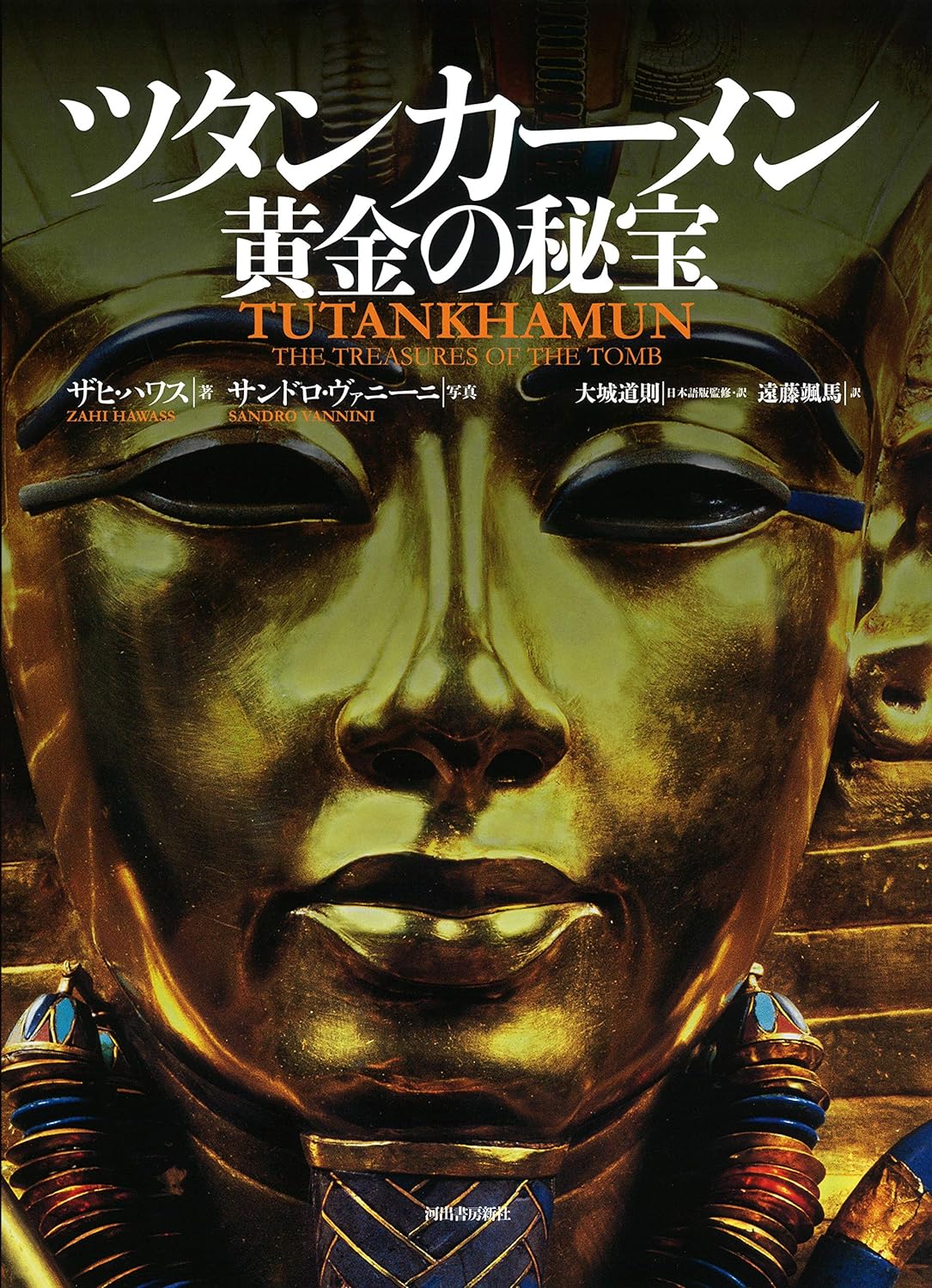

~古代エジプト世紀の大発見プロジェクト~ツタンカーメンと伝説の王妃 3300年の新事実

あのツタンカーメンの黄金のマスクは、ツタンカーメン王の為に作られたのではない!という衝撃的な論文を元に、構成されていた。

面白かった。

「王家の谷」を発掘し続けるイギリス始め、ヨーロッパ人のその執念。

その内容と古代の王家の確執を、全員日本人俳優が演じるという再現ドラマがあった。

それがメイン、と言ってもいいくらい。

ドラマ出演:

夏菜(ネフェルティティ役)

鈴木 福(ツタンカーメン役)

今野浩喜(アクナートン役)

宍戸 開(アイ役)

やっぱり舞台は古代エジプトなので、その背景とか習俗とか、完璧に再現することは最初から土台、不可能だ。

そんなことは最初からわかってる、だからこそのフィクションとして楽しまないと。

で、割と酷評されてたりした。

まぁまぁ、いいじゃないの、と思うが。

例えばエジプトのテレビ局で、エジプト人が、古代の日本に興味を持って、エジプト人のあの濃いぃい相貌をもって

「わらわは卑弥呼なるぞ」

とか

「厩戸(うまやど)の皇子(みこ)のオナーリー」

とかやってる、というのを想像してみれば、微笑ましくも好演しているな、と思えてくるではないか。

想像力で埋めて楽しもう。

我々はすぐ、

ツタンカーメンと聞くと

「ツタン・カーメン」みたいに読んでしまう。

でも、なにせ古代のエジプトの言葉。

正確には、たぶん発音できないと考えるのが普通なんじゃないだろうか。

アルファベット表記は

Tutankhamen

トゥトアンクアメン、という感じ。

これは

Tut-ankh-amenと切るのが正確。

ということは

トゥト・アンク・アメン

が正しい。

ずいぶん印象が変わる。

これは、

「アメンに似た姿」というような意味だそうで、「アメン」とは「ラー」、エジプトの太陽神を指す。

しかし、「ツタンカーメン」が骨身にまで染み込んでしまっているわれわれ日本人は、もう彼をトゥトアンクアメンとは呼べない。

あのロシアの街・「ウラジオストック」も、われわれはすぐに「ウラジオ・ストック」と呼んでしまう。

なんだか食堂の厨房の奥に、調味料の買い置きがあるかのような。

「裏塩・ストックある?」みたいな。

でも本当は、Владивосто́к

ヴラディ・ヴァストーク。

ヴラディは「支配する」、ヴァストークは「東」なんだそうだ。

勝手にカタカナで構成を考えて、勝手に節で区切って読んでしまうのは、日本人の音感なのだろうか。

昔から「弁慶読み(ぎなた読み)」というのが得意だということと、関係あるかも…。