中尊寺展で仏像を。

仏像が遠く運ばれ、展覧会で披露されることがある。絵画やトルソーなどと違って、日常的には寺院で、信仰の対象として安置されている。それが、宗教的権威やご利益を与えてくれる対象ではなく伝統的な芸術品・歴史的な文化財としての面を強調された状態で飾られる。当然、来場者は手を合わせたりしないし、読経する僧侶もいない。興味深く眺めるだけである。そして重要なのは「寺院にないからこそ、仏像の後ろ側に回り込める」ことだ。本尊や脇侍として安置してある場合、参拝者は遠く離れて、仏像・神像の正面からしか観ることができない。拝むのだからそれでいいのだが、展覧会ではガラスケースで360度を鑑賞できる形で展示されることがあり、数十センチの近くまで近寄ることができる。建立900年 特別展「中尊寺金色堂」でも本尊の阿弥陀如来像はじめ、回り込んで後ろ姿を観ることが出来た。油断しているバック(後頭部や背中)を眺めていると、「この存在(超常の仏)の、このアングルにはなんの意味があるのだろう?」と、考えてしまうことになる。

悪魔は冗談を嫌う。

映画『ヴァチカンのエクソシスト』で、少年に取り憑いた高級悪魔との戦いの中で出てくるセリフだ。映画の中で、実在の神父(がモデル)である主人公のガブリエーレ・アルモルトは、冗談やユーモアを常に意識することで悪魔が、笑ってる場合じゃないような不幸や不安な人心に潜り込む余裕を失うのだと若き神父を諭す。冗談とは自分を客観視することであり、状況を俯瞰することであり、抽象度を上げて概念を理解することと同義だ。例えば自虐ギャグなどは、自分を客観視しないと言えない。この「抽象度を高く保持し、視野狭窄に陥らない」という状態は、もしかすると宗教に対する「盲信を防ぐ」とも通づることなのではないかと思う。宗教に深く帰依するとは「その神の存在と自分を俯瞰せず、疑わず脇目も振らないこと」から始まるのだから、冗談を言える心境というのはつまり、「常に神を茶化せる」状態であるということなのだ。そう、悪魔は冗談を嫌うが、神も嫌っているのだ。

女人禁制は瓦解する。

現代において、女人禁制は社会的な許容力を失いつつある。宗教的な権威による理由づけで守られてきた女人禁制は、科学に基づいて考えればなんら根拠がない。神事に女性が参加しても「聖域」に女性が踏み込んでも、絶対に何も起こらない。起こらないので女人禁制はなくなっていくべきだという正論に、どんな社会も今後、勝てるわけがない。しかし宗教上、女人を禁制にしたことには理由があるはずで、それを頑なに守り続けてきた時効(時間の経過そのものが持つ効力)があると考えることが出来る。例えばイスラム教における「犬は追え、豚は食べてはならない」というのも、教義発祥の時代に存在したそれなりの疫病対策から端を発していると考えるべきだろう。現代の、昔との違いは「記憶が途切れたり失われたりすることはない」というところだ。「○○年までは女人禁制であったが、今年から禁が解かれた」と記録されていれば、祭りや神事が変化していくことの全てに、そう頑迷に抵抗することもないのではないだろうか。

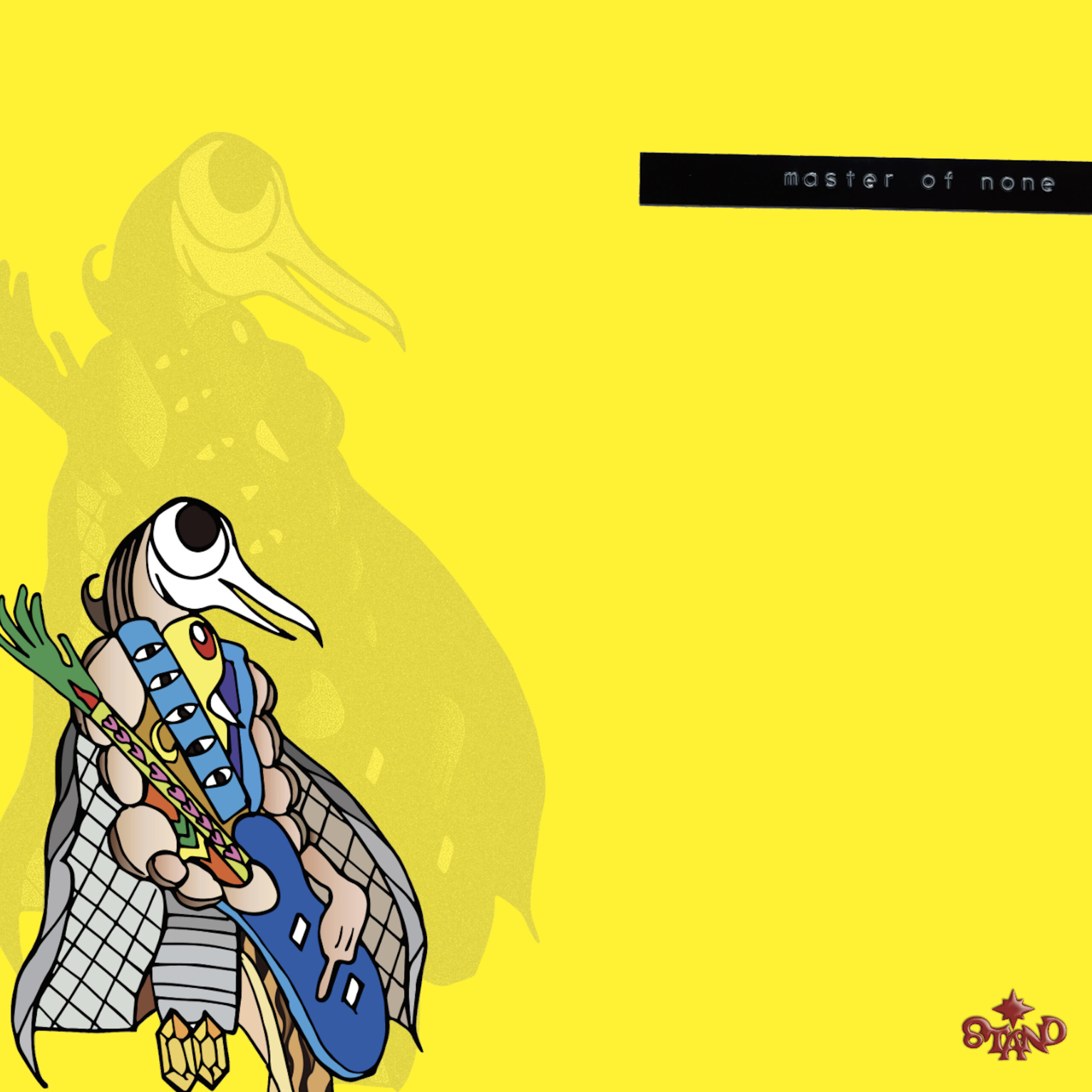

ベルギーで聴かれている事実。

データを見たら、自分で作った曲が「ベルギーでダウンロードされた」という事実を知ることが出来た。詳細はどこまでも不明だが、CDという物理メディアではなく配信・ダウンロード販売が広まったおかげで、はるか遠くの人らの音楽を聴くことができ、一生訪れることがない街で自分の曲が聴かれることがある。実に不思議な気分だ。単曲で2つがダウンロードされており、なぜその2つ??というのは作者からしても謎すぎた。詳細はどこまでも不明だから想像でしかないが、昨今の「ジャパニーズ・シティポップ」の流れが奏功したのかも知れない。いや、その単曲2つは、シティポップなどかすりもしないタイプの曲だ。詳細はどこまでも不明だ。

「報道機関設定ドラマ」の嘘臭さ。

制作陣には苦渋の決断なのだろうが、ドラマや映画にある「テレビの報道陣やキャスター、新聞記者」が物語の進行の一躍を担うパターンの演出は、もうすでにかなり、鼻白むものになっている。昔はそれでも良かったのだ、「報道」とはテレビ・新聞だけを指していたのだから。「真実を伝えたいんです!」という熱量を役者は演じるが、もはや昔のように、芸能ワイドショー化した報道番組や、虚報を恬(てん)として恥じない新聞などに、真実を追求する気概や矜持を感じている国民はいない。特にテレビの本質は「芸能と社会問題が合体する瞬間を待ち望んでいる」出歯亀であり、芸能人とスポーツにしか興味がない圧倒的大多数の視聴者に対する、幼稚で安易な暇つぶしを提供するために存在している。真剣に仕事に取り組んでいる個々の姿を馬鹿にするつもりは毛頭ないが、何かメディアが社会を良くするために動いている、というような嘘を、当のメディアが恥ずかしげもなく芝居の上手い俳優を駆使して制作しているのを見ると、本当に恥知らずな上に、なんら客観視出来ていないんだなと思ってしまいそうになる。