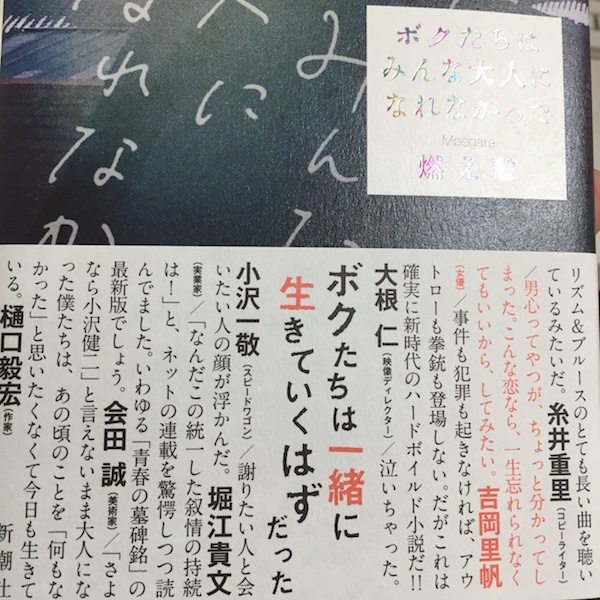

あまりにも絶賛されてい、なおその反響は続いている、「燃え殻」氏の小説。

主に会社の行き帰りの満員電車と早朝過ぎる風呂場でスマホに打ち込んでいた物語が巡り巡って今日、有り難いことにその満員電車の中で広告になっていた。あまりに嬉しくて恥ずかしさを超えて写真に納めた。少し肩の荷が下りたというか、発売日6月30日前後のプレッシャーが懐かしいくらいにはなった。 pic.twitter.com/qImLTlhJi5

— 燃え殻 (@Pirate_Radio_) September 3, 2017

そういうところから立ち上がってきた、「昔にはなかった」と言われているであろう形態の、時代が少し前なら「ケータイ小説」とか言われていたかもしれない傑作。

面白いです。

主人公(というか「燃え殻」さん)が自分と同い年、同世代なんですよねたぶん。そういうところからの共感や、過去の時代感覚を追体験できるというか…。バブルの余波、バブルの喧騒、バブルの残滓、子供の頃の世の中の音、成人してからの世の中の色。著者特有のはずの個人的な体験が、なぜかあるはずもないフラッシュバックを起こしたかのようにぴったりと、頭蓋骨の裏側に張り付いていたことを思い出させてくる。今さら、余計なこと言うなよ…そんなことバラすなよ…なんて思いも浮かんできて、「この部分に、多くの人の琴線が共鳴したんだな」と感じることができました。

でも…。ね…。

これ、「東京」の話なんですよ。

まず、散りばめられた「小沢健二」。

同世代とはいえ田舎者の、自動的にヤンキーで周りを固められた世界にしか住むことを許されていなかった私(たち)のような者には、ほぼ無縁のミュージシャン・アーティストだったと言えます。

そう、「ヤンキー臭ゼロ」と表現できてしまうほど、その無垢性ゆえの文学性、または洗練された風貌ゆえの脆弱性、ゆえの文学性、みたいな「けっ、女どもにかわいいって言われてやがるぜ」的なヒネクレを、大量に地方に産んでいたと推察される、“おぼっちゃま・王子様”。

多くの文系の人たちに限らず賢人たちがこぞって絶賛する小沢健二という存在は、今から思えば私にとっては「東京そのもの」であり「憧れそのもの」であり、東京(またはその近辺)に住んでるからこそ感得できるセンスが必須の、洗練した耳でないと理解を許されない高尚な音楽なのだろうなぁ、とぼんやり思っていた、それは遠いものでした。

2017年になって「流動体について」「フクロウの声が聞こえる」を立て続けに、そして久しぶりすぎるアルバム発表となった小沢健二氏。同じ空気を吸い、同じ文学性に魅かれた人たちが「あの日の東京」を思い出しつつ、小沢健二をキーワードにしながらこの『ボクたちはみんな大人になれなかった』に大きな賛意を示しているという構図は、そう的外れでもないような気がします。

こういうのも出てます。

物語に出てくる「犬キャ」っていうのは、これのことですね。

↑「昨日と今日」のイントロは忘れられない。好き。

小沢健二の残響音を追う世界。

東京の人にとって(←あくまで比喩的な意味で、ですが)小沢健二という人は、「日本人が選んでいいんならノーベル文学賞にボブ・ディランより先に選びたくなっちゃう」であろう、特別な特別な存在、と言って差し支えないのかもしれませんね。

章のタイトル「雨のよく降るこの星では」は「天気読み」のフレーズだし、「君が旅に出るいくつかの理由」は「ぼくらが旅に出る理由」、「暗闇から手を伸ばせ」は「暗闇から手を伸ばせ」、そのままでしょう。

こういう、「小沢健二ワード」を見ただけで、ある種の人たちは、ある種の自動的な没頭・トランス状態に入る。「そういう目で」物語にヴェールをかけて読むことができる。その意味で、非常に「魔法的」ですよね。羨ましくもあり、(正直)疎ましくもある。

そして「東京」近郊でしかあり得ない、「ギョーカイ」な設定。

事実が中心の素になったお話だと思うんですけれども、その「幻想」や「宙に浮いたような感覚」や「華やかできらびやかな都会なんだけど実はそのほとんどが自分にはなんの関係もないんだな」という苦しさ、苦味みたいなものは、やはり生活が都会にある人と、田舎の這いずり回るしかない人とでは、理解までのスピードが違いますよね。

というか、「東京憧れ」が、かなりこじれて「小沢健二、そしてこの小説」の理解に突き刺さっているような気、すらするのです。

うまく憧れに成功した人だけが、うまくこの小説を絶賛できる、というような。

なんだお前、ただスネているだけじゃないか?と言われれば、そうかもしれません。

ただ、この豪華な帯に文を寄せている方たち!!

糸井重里…群馬県前橋市出身

吉岡里帆…京都市右京区出身

大根仁…東京都国立市出身

小沢一敬…愛知県知多市出身

堀江貴文…福岡県八女市出身

会田誠…新潟県新潟市出身

樋口毅宏…豊島区雑司ヶ谷出身

二村ヒトシ…東京都港区出身

古賀史健…福岡県出身

東京出身者は大根仁氏(映画監督)と樋口毅宏氏(元小説家)と二村ヒトシ(映画監督)の三人だけ。あとは皆、東京を中心ご活躍の、「東京憧れ」を成就させた人、と言っていいかもしれません。

東京の人(大根氏と樋口氏と二村氏)は、奇しくも物語を直接的に作る人なんですよね…お二人にだけ、帯に文を寄せるのに、なんらかの思惑(意図)を感じてしまうのは、私がひねくれているからです。そんな穿った見方をしてしまいそうになるくらい、これは「東京」を感じさせる物語だと思いました。

私のこんな感想、的外れで無礼なものだと自覚しています。

しかし、どんなものに触れるにしても、客観的な情報をぜんぶ取り除けば、どう足掻いたって主観は自分の記憶と感情を元手に出来上がってしまうわけで、できるだけそれを除けて冷静にとは思うけれども、ああ、自分って結局そうなんだな…と改めて思わされてしまうなんてところは、この小説が自然に持っている、強くも残酷な鋭利さなのでしょうね。

そして「大人になれなかった」なんて語句をふわふわ頭に浮かべながら、上に挙げた「アイスクリームが溶けてしまう前に (家族のハロウィーンのための連作) 」を読むと、またさらに数種の感慨が、じわじわループし始めるのです。

どうしてくれるんだ。