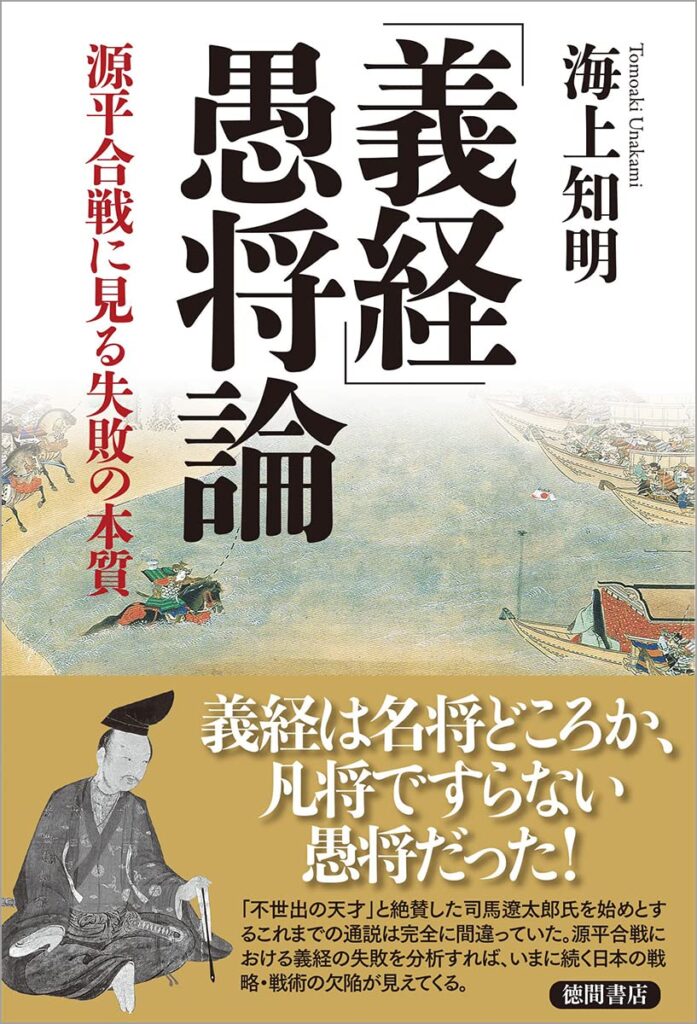

なんでそうなるの?

彼については「判官贔屓」という言葉もあるくらいに悲劇のヒーローとしての性格が、日本人には染み込んでしまっている。

歴史の授業でもそういう雰囲気で習うのだからそれはもうしょうがないと思う。

現代に作られる時代劇も、そもそも創作物(歴史をもとにしたフィクション)である「義経記」や「平家物語」をベースにするしかないからもうしょうがない。

可哀想なヒーロー。実直で真面目な美少年。そういう雰囲気を醸し出すしかない、固定したイメージがある。

ただ、じーっと考えているとやはり「なんで…??」という疑問がいくつか出てきてしまう。

源平「合戦」というくらいだからどちらが勝つか負けるか、勝った方が全国を支配するというパワーゲームをやってたんじゃないの?

じゃあそれを進める上で連勝した源義経は、鎌倉幕府の副将軍とかになっててもおかしくない???

なんて、つい思ってしまうものだ。

ところが源義経は、兄・源頼朝が征夷大将軍に任命されるより前に「国家反逆罪」みたいな汚名を着せられ、全国指名手配犯にされ、結局のところ殺されてしまう。

なんなら「弟・源義経を捕まえる」ということを口実に源頼朝の全国的権力の強化が認められてしまう。

平家が「一族みんなで権力を独占した」ことに比べると、源頼朝の冷淡・残酷さは異常である。

なんで?

弟なんじゃないの?

肉親も殺すの…?

何その感覚。

怖いよ怖い。

兄さん!!!

クソカスが!!

平安〜鎌倉時代の日本人はおそらく、現代の日本人とはまったく違う部分を持っていた。

いわゆる「人権」という概念はもちろんないし、問題解決へのプロセス、という感覚もかなり違う。

現代から「なぜそこでそうなるの!?」と問うても、現代人の我々に、明確な答えは出せないのかも知れない。

例えば「母親の身分(家格)の違いで、生まれた子供の扱いが違う」などというのは、現代の我々には分かりにくいところだ。

源頼朝は「三郎」である。三男なのだ。

基本的に長子相続だった時代なのに、彼はしかし嫡男として、河内源氏の正統継承者として扱われた。

なぜなら、母親が熱田神宮の大宮司・藤原季範(ふじわらすえのり)の娘だからだ。

長男の源義平(みなもとのよしひら。悪源太義平)の母親は遊女。

次男の源朝長(みなもとのともなが)の母は家来・波多野義通(はたのよしみち)の娘。

六男、源範頼(みなもとののりより)の母も遊女。

九男の源義経の母は、雑仕女(ぞうしめ。貴族の女性に仕える、最下級の女子職員)。

兄弟の中で、母親の身分において源頼朝が圧倒的に一、別格に一番高い。

なので源頼朝からすると、他の兄弟などは「遊女腹のクソカスが」と罵るのにちょうどいい。

長男・悪源太(あくげんた)の「悪」は、すごいとか強いとかいう意味。

「源」はそのままの意味で「太」は「太郎」を指す。

しかし太郎だろうがなんだろうが、どこかの遊女というわけのわからない出自の女が産んだ子より、「高貴な一族の娘が産んだ子」の方が上なのだ。

少なくとも貴族たちは、そのルールで生きている。

源義経には鶴岡八幡宮で行事の最中に「え?私が馬を曳いてくるのです?あなたの弟ですよ?そんなの子分がすることじゃないですか。いずれ副将軍にでもなろうかというこのワタ…」と言いかけたら「お前、他の御家人と何が違うんじゃこの雑仕女腹のクソカスが…!」と源頼朝に怒られたというエピソードがあるが、最初から源頼朝は鎌倉において超のつくトップダウン体制を指向しており、その中で、まだ同母弟ならいざ知らずどこの誰かもよくわからん女と種馬な父親がテキトーに遊んで生まれただけの下賤の血が混じった穢らわしい連中と同じにされてはたまらん、という強烈な特権意識・差別意識を持っていたようだ。

源義経の思い違い?

平家を壇ノ浦で追い詰め、完全勝利を果たした将軍・源義経を、兄・源頼朝は許さなかった。

もう、どうやっても許さない状況にまで追い込んだ。

平家への恨みしか持っていなかった猪突猛進バーサーカー・源義経は、その後の権力基盤と全国支配、朝廷操縦にまで考えが及んでいた源頼朝の心情・思想を、まったく理解できていなかった。

フィジカル攻撃・肉体消滅・仇敵殺戮。

これしか頭になく、実行するための奇襲を次々に思いつき、成功させた。

源義経は鎌倉幕府から追われる身となり、朝廷から追捕される指名手配犯になってしまい、都付近に潜伏して公卿の支援をつかもうと画策してみたがけっきょくどこにも居場所がなくなりかばってくれる人もおらず西日本へ行こうとするも失敗、若き頃を過ごした奥州へ、なんとか逃避行を続けるだけになってしまった。

凱旋将軍として壇ノ浦から京に戻った頃には飛ぶ鳥落とす勢いでモテまくった彼だったが、数人の供だけで、変装までして逃げ隠れするしかなくなった。

彼が盛り返すには、どこかで兵を集めて鎌倉軍と戦って、勝つしかない。

兄弟の宥和、はもう望めない。

だけど全国の武士はもはや「いざ鎌倉」と糾合されてしまっていた。

奥州は、源義経を匿った!

奥州藤原氏が保持する軍事力は、平和の安定に役立っていた。

あの平清盛も奥州の覇者・藤原秀衡(ふじわらひでひら)に陸奥守の役職を送り、懐柔しようとしていた。

奥州では軍事力、というよりもそれを裏打ちする経済力、そしてそれを維持するための政治力が揺るぎなく確立されていたのだ。

「もし」が許されるなら、京の朝廷を中心に西日本を平家、東日本を源氏、そして東北を藤原氏と、「日本権力鼎立状態」を作り出すことすら可能だったかも知れない。

源頼朝は挙兵の初期段階では朝廷(後白河法皇。ごしらかわほうおう)に対し「源平による全国二分割統治」という提案をしている。

それは政治的な順序からすると当初は単なるゲリラ軍にすぎなかった「源氏蜂起軍」の言い訳とも取れるし、平家が源頼朝を許さないこともわかっているわけだからなんとかその時点で朝敵にならないための方便だったのかも知れない。

その案は、いずれ軍事力が増え、脅しが効けば朝廷はこちらの言うことを聞く…という、冷徹な時間稼ぎだったとも言えるだろう。

すでに「平家はもう、政治的に殺せる」という読みが源頼朝にはあったというところも、想像できる。

じわじわ朝廷を圧迫すればいいのであって、とりあえず時間稼ぎでうまく立ち振る舞うことが大事であって、とにかく後白河院サイドにそれを分からせることが大事だ、と理解していたはずだからだ。無茶をする必要はない、という計算があったのだ。

ところが大きな折衝もしたことはなく、一族の棟梁として振る舞ったこともない弟・源義経は、その計算そのものが理解できなかった。政治に関心がなかった。

「父を殺した平家憎し」をベースに「平家さえ武力で滅ぼせば解決」だと思ってしまったのだ。

とりあえず親の仇を討ち、あとは朝廷に任せる、くらいの考えしかなかった。

平泉に留まり続け、平家の「源氏を討て」の要請も馬の耳に風と聞き流し、坂東に領土的野心を持って攻めて行ったりも一切しない奥州の王・藤原秀衡の思惑も、源義経はまったく理解していなかったものと思われる。

一ノ谷から屋島、壇ノ浦の最終決戦まで「なんとしてでも勝つ・殺す」だけを目標にした源義経は、つまり、やり過ぎた。

源頼朝の政治的な駆け引きや思惑を、追い越してしまったのである。

そのせいで一天万乗の君である安徳天皇を失い、三種の神器の一つ「天叢雲剣」を失った。

源頼朝からすると、すでに京で後鳥羽天皇が「神器なしで」即位しているとは言え平家軍をその時点で最終局面まで追い詰める必要なんかはぜんぜんなく、とりあえず神器の奪還が先であり安徳天皇の確保が先であり、その2つをみすみすミスしているにも関わらず「大将、殺しました!褒めて褒めて!」とイキがっている何もわかっていない愚弟には、腹が煮え繰り返る思いなのである。

九郎よ!さすがにそこまでバカとは思わなかったぞ!と。

安徳天皇については、遺体も見つかっておらず源氏軍には西へ逃げていく残党の船を追う余力も残っておらず、「実は生きている」説にはある一定の説得力がある。対馬の宗氏は安徳天皇の末裔だという説があり、そうなると壇ノ浦の合戦時、8歳だった帝はそれなりに成長するまで生きていたということになる。

「実は生きていた説」はよくあるけれど、安徳天皇を担いでの蜂起を平家の残党がまったくしなかったことを考えると、やはり幼帝は海に沈んだと考えるのが自然かも知れない。

凱旋し、有頂天になってしまった源義経は彼なりに考え「この国では誰よりも、何よりも、朝廷を大事に奉るものだ。それこそが武士ぞ!」と、官位や役職をもらうことを栄誉として、憚らなかった。

確かにその考えは常識的に、正しい。

この世界に朝廷より大きい権威はないのであり、天皇・法皇より偉い人はいない。

神格化されているその当事者から認められ出世するのは武士の本懐であり、一族の誰よりも上の位階を目指すことで、先祖の霊を慰められるというものだ。

それが、世界の理解の仕方なのだ。

…この国になかった、まったく新しいヴィジョンを実現させようとしていた源頼朝さえいなければ、だ。

朝廷から位階を押し戴き役職に就かせてもらい、それに従いそのヒエラルキーの中で出世と共に権威を使って財を蓄え公卿となって栄華を極める、という出世街道驀進ストーリーはすでに武士として史上初、平家がやっていたことである。

源頼朝軍はそれを根本から変更すべく立ち上がったはずなのに、平家の轍を正しく踏もうとしている自分の危うさを、源義経はわかっていなかった。

源頼朝が鎌倉で考えていたのは平家がやった「公家化」からの脱却であり、政治的に一つ上の概念を創出することだった。

つまり「朝廷のヒエラルキーから実質的に出た、武力を背景にした政治力」の確立である。

「武力を背景に」は平家も同じだったはずだが、宮廷内での出世にフォーカスし過ぎていた為、後期には平家には有力で強力な武将と言える人が少なくなってしまっていた。平清盛が性急に平家全体で「公家的出世」を目指したものだから、一族に生まれた女子はみんな有力な公家に嫁がせてしまったのである。

そこで育つと公家になる。

その方針は、源頼朝にとっては「全体に踏んではならない轍」にだった。

権力闘争のゴチャゴチャの中で、地方に活路を求めた元皇族である武士の祖たち。

田舎であるからこそ地方の豪族たちは貴種の血を敬い、従い、軍団を形成してきた。

それがあまりにも都会化した結果、平家は軟弱になりすぎてしまっていたのである。

逆に、それを平家がやったものだから、源氏は地方に行くしかなく、それが強い武士団の形成につながったとも言える。

兄・源頼朝は、弟・源義経が奥州に逃げ込むように、もしかするとわざと追い立てていたのかも知れない。

けっきょく、逃げ回っても最終的に彼は奥州藤原氏に頼るしかないし、どこかの時点で捕まえることは出来たのをあえて逃して、奥州全体を追求する段取りを整えた。

人情譚として創作され語られた「勧進帳」も、わざと逃すことで奥州藤原氏への道を作らせた源頼朝の深謀遠慮、という側面がうかがえてしまう。

常人の理解を超えている!源頼朝のヴィジョン。

平家が京都や福原でまだ権力を誇っていた頃、源頼朝は軍を整え西に向かって平家・朝廷と折衝しながらも、東北が気になって仕方がなかった。

挟み撃ちにされたら大変だ。

だから藤原秀衡が動かないのは、源頼朝にとってはとても都合が良かった。

源義経が生きていればこそ、奥州は攻めてこない。

奥州藤原氏は、源義経を切り札として考えているからである。

「関東・東北巨大連合を結成し朝廷・平家連合と渡り合う」もあり得る、と目論んでいただろう。

源義経は、兄・源頼朝の壮大な計画・国家的ヴィジョンを理解していなかった。

でもそれを、誰が責めることができるだろうか。

誰がそんなこと、理解できるんだろうか。

源頼朝と源義経の共通点は「父が同じ」というだけである。

源頼朝と御家人たちの共通点は「武士である」というだけである。

源頼朝と平家との共通点は「元皇族の末裔」というだけである。

北条氏との共通点は「伊豆及び関東に土地勘がある」というだけである。

源頼朝とまったく同じ共通の感覚を持つ人間は、同時代にただの一人もいない。

源頼朝だけがこの世で、新しい構想を練る立場にあり、それを実現させられる立場にあった。

たとえ同じ血を引いた源義経が権威としてツートップに並び立ったとしても、見えている景色がまったく違うのである。

源義経に、源頼朝の構想などを理解できるわけが、ない。

源義仲(みなもとのよしなか)や源三位頼政(げんさんみよりまさ)でさえ、思いつきもしないような巨大で新しいグランドヴィジョンを、源頼朝は描いていた。

それを源義経に話してくれなかったのは、彼を奥州藤原氏征服の「よすが」にしようという思惑が、最初から源頼朝にあったからだろう。

源義経に、源氏の嫡流を奪うという気持ちなどなかった。

自分が鎌倉のトップになろうという邪心もなかった。

いや、鎌倉が日本政治の中心になるという発想がなかった。

源義経とともに源義仲追討、平家討伐の中心軍の総大将となった源範頼も、誅殺まではされていないかも知れないが後に、源頼朝によって失脚させられた。

血を分けた、歳の近い人間がいるとそれらを担いで、反乱を起こす輩が必ず出てくることを源頼朝は知っていた。

伊豆から世界を20年間じーっと見ていた源頼朝には、何を優先すべきで、何に流されてはいけないかが、明確にわかっていた。

そしてそれを完遂するには、肉親の情に体重をかけることが1番の害である、と悟っていたのだ。

彼らは兄弟だが、兄弟ではなかった。

血で血を洗う源氏の血。