「矢橋船(やばせぶね)」という噺がある。

この噺には、え、そんな感じで終わるの!?という急展開に驚きがある。

それはそもそもこの話の舞台設定に、脳裏に浮かんでくるのどかで日常的な、湖面を静か滑る船上において風が顔に当たるのを感じるがごとき、爽やかな臨場感があるからだと思う。

ヤバシ、と書いてヤバセと読むのもおもむきがある。

秋田県には「八橋」と書いてヤバセと呼ぶ場所があるらしい。

大阪市天王寺区や京都の舞鶴市には「小橋」と書いて「オバセ」と読むところがある。

しかしやはり、東海道の途上にある「矢橋」が有名だ。

船着場として栄えた。

それにしてもどうして、琵琶湖で船に乗る必要が…?

その説明はたいてい、噺のまくら部分でしっかり語られる。

草津(東海道五十三次の52番目)から大津(53番目)まで。

陸上を歩くと三里(約12km)ある。

しかし船で琵琶湖を横断すれば一里で済む…という交通の便があったらしい。

今はここに「近江大橋」がかかっている。

滋賀県南部のこの辺り。

確かに水を避けて南方へ回り込むと、近江八景を見物しつつ…と言いながらもやはり終点・京都へ出るには大津宿へ寄らねばならず、なかなかの時間がかかる。

時間帯によっては一泊を余儀なくされるだろう。

いくら健脚な昔の人であっても、船で直線距離を行った方が早い。

長い旅の途上ならば楽に進みたいのはなおさらだろう。

現代だって、ロープウェーがあるような峻険な山に趣味でもないし装備もないのに「いえ、足で登ります」という人は少ないのではないか。わざわざ船賃を取る設備が作られているのはそれだけ、この近江路には船の需要があったということだ。

考えてみると当時の庶民にとって、歩かなくて楽に進めるのは船くらいのものだ。

駕籠は高すぎる。

馬も、武士以外が気楽に旅では使えない。

江戸時代には人力車はまだ無い。歩くしかないのが旅。

草津側の出発点は近江八景の一つ「矢橋の帰帆(やばせのきはん)」で、現在は人工島「矢橋帰帆島」になっている。

大津側の到着点がどこかは具体的には不明だが、一里(約4km)の距離を直線で見てみると、こういう感じである。

落語「矢橋船」はここを渡航している間の、船の上での話だ。

交通機関としての矢橋船については、連歌師・宗長(そうちょう。1532年没)が、

もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋

と詠んだ歌が残っている。

実はこの歌は「急がば回れ」の本邦初出なのだそうだ。

急いでいる時こそ、この船には乗るな、という皮肉が込められている。

矢橋船は確かに早い。

12kmのところを4kmで行けるのだから便利だ。

しかし、実は比叡山から吹き下ろす強烈な風で船が転覆することも多々あったルートでもあったそうで、そんな危険を犯すなら南をぐるっと瀬田の唐橋(近江八景の一つ)を歩いて回っていった方が、けっきょく安全でいいよ?早いよ??という皮肉が、室町時代後期にはすでにあったらしい。

ほんとに急いでるんなら、危険すぎる湖上を進むより確実な方を回った方がいい。

「急がば回れ」が生まれたのはこの場所で、船がひっくり返る事故が有名だったからなのだろう。

あるいは記憶に残るような、大規模な水難事故があったのだろうか。

そういえば「百人坊主」という噺の中にも、琵琶湖の竹生島へ渡ろうとする船が悪天候で転覆して船頭以外全員溺死した…という話(それは作り話だったが!)が出てきて、それを信じて家族が悲嘆に暮れるシーンがある。琵琶湖の現在のイメージとはずいぶん違うけれど、旅には危険がつきものだったと言われたら、国内旅行においてすら現代のそれとはまったく違うのだろうな、と想像はできる。山には狼だって出たし。

それでも船そのものや操船技術の向上で、この噺が成立した頃(江戸中期ごろ)には安全性も良くなっていたのかも知れない。完全に「庶民の足」化した、弛緩・油断しきったのんびりした空気感が湖上には漂っている。

“こがらすまる”の妙

主に、船の上での旅人たちの遊び、言葉遊びや酒のやりとりというような、ほのぼのした様子が微笑ましいのだが、武士どうしのやりとりにメインフレームは移行する。

浪人が一人。

お歴々(どこかの藩のちゃんとした武士)が二人。

この2組が「なぜか」近くに座っている。

多くのお客が運賃に合わせた場所を確保しているシーンで「なぜか」浪人のそばに席を取ろうとするお歴々。

そしてのちに、浪人が腰に差している刀を、なぜか見せてくれとせがむ武士。

「なぜか」の説明がなされる。

「お家の重宝【小烏丸】紛失いたし、それを詮議のために諸国をへ巡る我々…」

主家の家宝であろう名刀が、どこかへ行ってしまった。盗まれたのか。

それを、諸国を回って探すという役目を担った二人だったのだ。

途方に暮れそうな任務だが、どうもあの浪人の刀が、柄頭・鍔・そりの形などにおいてとても似ていると目をつけた。重要な役割をここで果たさんと、無粋な浪人に丁寧にへりくだって、見せてもらおうとするが…という展開になる。

この小烏丸(こがらすまる)という刀は、一体どんなものなのだろう。

実は有名な由来がある刀だ。

この「矢橋船」にあるように、どこかの藩の…という設定で出すには合わないような気もする。

小烏丸は桓武天皇の時代に、伊勢神宮より遣わされた怪鳥・大ガラスの羽で作られたという伝承のある、現在は皇室の御物として国立文化財機構が保管している、とんでもない値打ちのある刀なのである。平貞盛が平将門の乱を鎮圧する時に帝より下賜され、平家一門の家宝となった。

小烏丸が作られた時代は、刺突から切断へ、刀の使用方法が変わっていく過渡期にあったらしい。小烏丸は直刀(突き刺すためのもの)と湾刀(切断するために反っている)の両方の特徴を兼ね備えているそうで、かの藩の捜索班が浪人の持つ刀を見て「そりの形」を詮索の特徴の一つに挙げていたというのも、うなづけるポイントではある。

それにしても、お宝として凄すぎやしないか…。

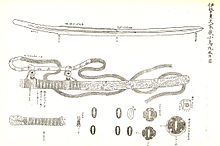

江戸時代に刊行された古美術の木版図録集「集古十種」に、その絵図がある。

宝刀としてこの拵(こしら)えの鞘のままで浪人が腰にしていたとは思えないが、平家が滅亡した壇ノ浦の戦いで失われたと伝えられていたこの刀は、実は桓武平氏の流れをくむ伊勢氏で保管されていた。右に書いてある「伊勢貞丈家蔵小烏丸太刀図」は、それを表している。

ということはこの「ある藩のお歴々」というのは、伊勢家そのものである可能性もある。

釣り合わなさの妙

「小烏丸」というタイトルの落語もある。

話のスケール(間男とか駆け落ちとか)と、国宝級の伝説の刀とのバランスが合わない。

だからこその面白さ…なのかも知れないが、「いわく」がくっついている「怪異が起こる級の刀」は、同じオチに便利に使われてしまうのだな…という型を、見てとることができる。

「矢橋船」も「小烏丸」も、秘刀・小烏丸が実は…まぁ…やっぱりそんなわけはないわな…という、まるで「なんでも鑑定団」で知り合いが借金のカタに持ってきた谷文晁の掛け軸がオープンザプライスでお情けの1,000円だったカタルシスを彷彿とさせる。

偶然だが上に出てきた図録「集古十種」には、絵師として谷文晁も関わっている。

武士の面目と、風光明媚な景色と、湖面を滑る賑やかな船と。

それぞれが目に浮かび、穏やかな気持ちになってくる。